恒星世界

天文學(xué)家怎樣測量恒星的距離,?

測量恒星距離的方法有很多,,有一些方法比較專業(yè)、比較復(fù)雜,,比如分光視差法,。這里主要介紹最基礎(chǔ),、最容易理解的方法——三角視差法。

什么是“視差”,?舉個例子:舉起你的右手,,伸出一根手指,你先閉上左眼用右眼看,,然后再閉上右眼用左眼看,,兩次看到手指相對其遠處背景的位置不同,這個角度位移差就叫視差,。你還會發(fā)現(xiàn),,手指距離眼睛越近,視差越大,,因此視差的大小可以用來度量距離的遠近,。

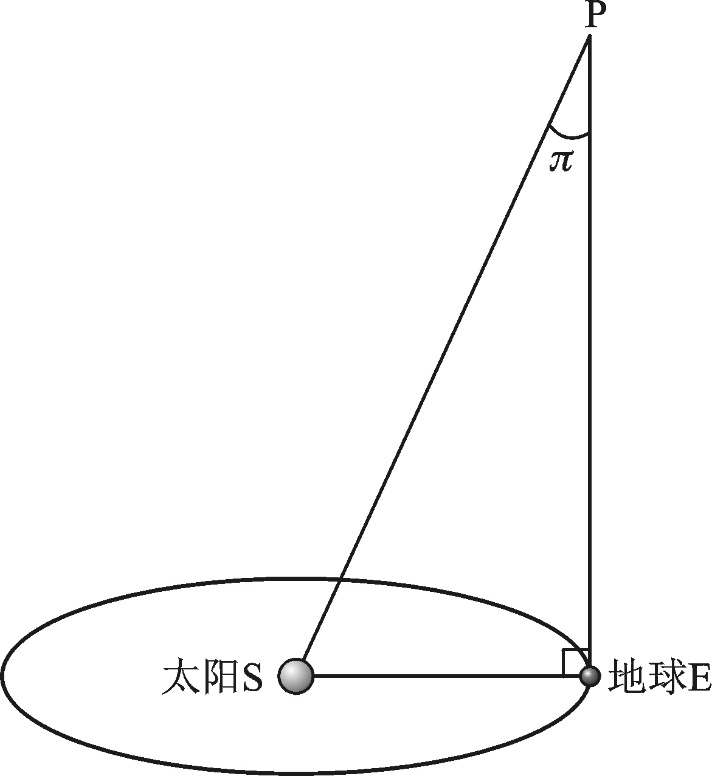

地球在繞日公轉(zhuǎn)的過程中,,在不同時間處于軌道的不同位置,因此在不同時間觀測同一天體在天球上的位置就有差異,。原則上,,對同一恒星,根據(jù)相隔半年的兩次觀測所測定的恒星位置,,即可算出相對地球軌道半徑對應(yīng)的視差角,,這就是周年視差(用π表示)。

圖1. 恒星的周年視差示意圖,。恒星對地球和太陽的張角為π,,這個π角叫周年視差。(圖片來源:《基礎(chǔ)天文學(xué)》,,劉學(xué)富主編)

周年視差π的單位一般是角秒(″),。某恒星的周年視差為1角秒時,它與地球的距離被定義為1秒差距(pc),。根據(jù)球面三角可知,,1秒差距等于206265天文單位(AU)。而天文單位是什么,?就是日地平均距離,,也就是地球軌道的平均半徑。由此可以算出1秒差距是一個很大的數(shù),,比光年還大,。實際上,1秒差距大約等于3.26光年,。

如果我們測量得到了恒星的周年視差π(以角秒為單位),,那么該恒星的距離就是1/π(以秒差距為單位),就這么簡單,。

三角視差的基本測量方法是拍攝兩張相距半年的待測恒星及背景星的照片,,而在實際觀測中,為了減少誤差,,往往一年拍攝多次,,且需要拍攝好幾年,然后進行研究歸算,。

三角視差法是測定恒星距離的最基本,、最可靠的方法。恒星越遠,,視差角越小,,要求觀測的精度越高。所以,目前高精度的恒星視差數(shù)據(jù),,都是天文衛(wèi)星觀測得到的,,比如著名的依巴谷衛(wèi)星,以及最新的 蓋亞衛(wèi)星,。

(本回答主要參考了劉學(xué)富老師主編的《基礎(chǔ)天文學(xué)》)